Приближается 23 февраля – праздник, который сейчас называется Днём защитника Отечества. Хотя все знают, что этот день связан с совершенно конкретными событиями – 23 февраля 1918 года, когда первые красноармейские отряды остановили продвижение немецких войск на Петроград.

Приближается 23 февраля – праздник, который сейчас называется Днём защитника Отечества. Хотя все знают, что этот день связан с совершенно конкретными событиями – 23 февраля 1918 года, когда первые красноармейские отряды остановили продвижение немецких войск на Петроград.

Этот праздник, как бы он ни назывался – день рождения Рабоче-крестьянской Красной Армии, и, как любой праздник, имеет свои знаковые символы. Одним из таких символов, наряду с красной звездой и красным знаменем, была новая красноармейская форма (появившаяся, правда, спустя год), самой запоминающейся деталью которой стал необычный для того времени головной убор – суконный шлем, названный впоследствии будёновкой…

* * * * *

* * * * *

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года перед советской властью встал вопрос вооружённой защиты достигнутых завоеваний и создания для этого новой, по-настоящему народной армии.

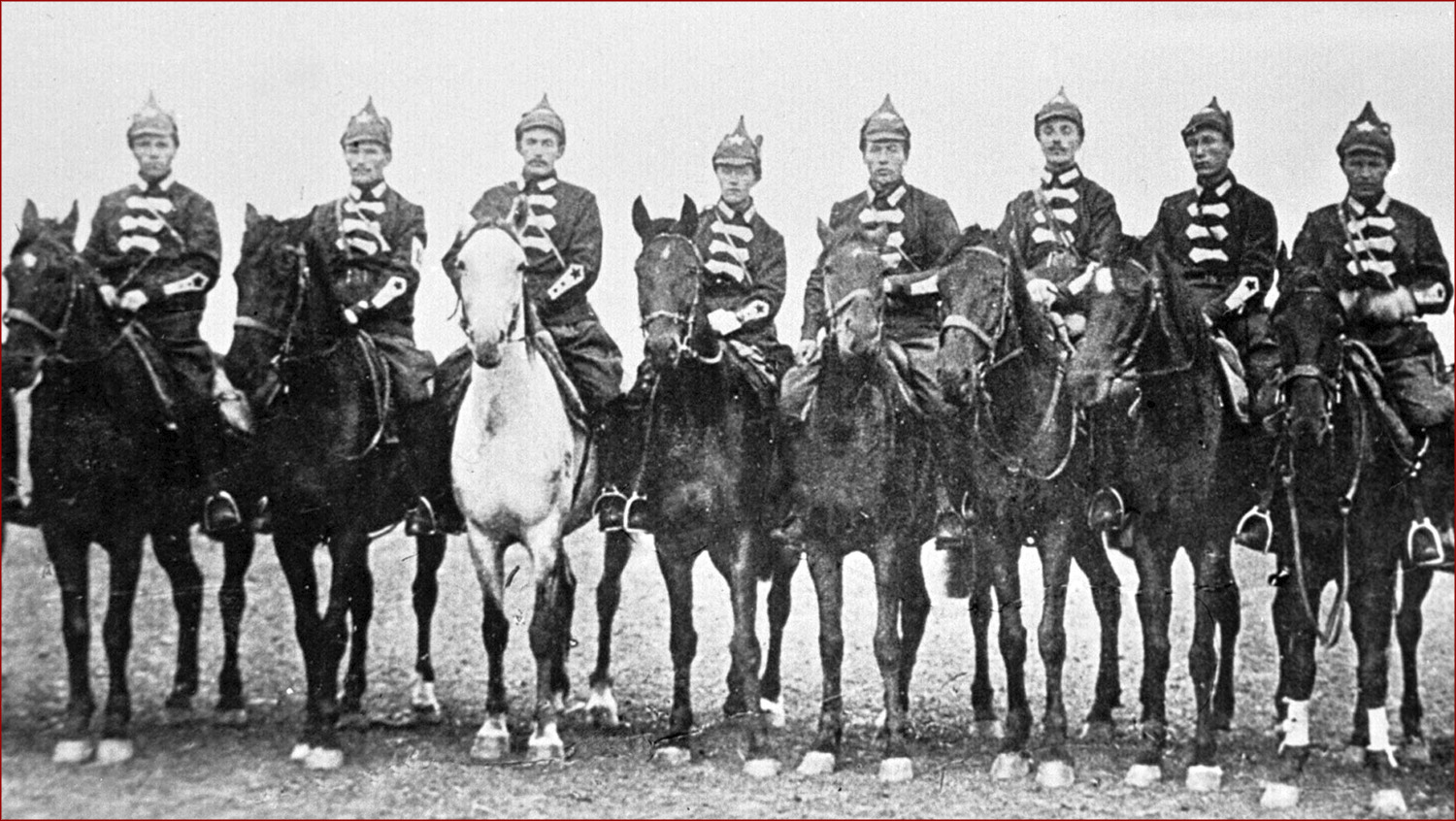

В условиях начинающейся гражданской войны красноармейцы сначала были вынуждены одеваться в ту же форму, что и их противник. Единственным способом отличить своих от чужих стали какие-то особые знаки.

Некоторые из них были весьма необычными. Известно, например, что в гражданскую войну лошади у белогвардейцев имели длинные хвосты, а красноармейцы подрезали хвосты своих коней по скакательный сустав. Кроме того, белые кавалеристы носили винтовку через правое плечо, а красные бойцы – через левое.

Однако всё это было не то. Для новой армии необходима была настоящая новая форма.

* * * * *

В советской военно-исторической литературе утверждалось, что будёновка (а также шинель с красными поперечными клапанами-«разговорами» и другие элементы новой военной формы) были созданы в 1918-1919 годах специально для Красной Армии.

Однако, после распада СССР, в 1990-х годах, в российской научно-популярной литературе и публицистике стала распространённой версия о том, что подобный головной убор в составе комплекта новой формы разработали ещё при Николае II, в годы первой мировой войны, для предполагавшихся «парадов Победы» русской армии в Берлине и Константинополе. По этой версии, новая парадная форма хранилась на складах и в войска не поступала, а уже после Октябрьской революции была использована для обмундирования бойцов Красной Армии (при этом большевики якобы просто заменили на головных уборах двуглавых орлов на пятиконечные звёзды).

Целью такого вброса было показать, что «никчёмные» большевики даже форму свою разработать не могли и просто украли её у царской армии.

Однако более серьёзные исследователи, после детального изучения этого вопроса, пришли к выводу, что вся эта история – не более чем миф, не имеющий никаких документальных подтверждений.

* * * * *

* * * * *

Создание Красной Армии вызвало необходимость разработки для её бойцов и командиров новой единой военной формы, отличающейся по виду от формы прежней армии. С этой целью приказами наркома по военным делам РСФСР Л.Д. Троцкого была учреждена временная комиссия по созданию новой формы одежды РККА (приказ от 25 апреля 1918 года №306), объявлено положение о конкурсе по разработке обмундирования (приказ от 7 мая 1918 года №326), создано жюри конкурса (приказ от 21 мая 1918 года №380). Были предусмотрены денежные призы за проекты, признанные конкурсной комиссией «заслуживающими внимания», а три лучших проекта должны были приобретаться Народным комиссариатом по военным делам в собственность РСФСР за дополнительное денежное вознаграждение.

Решающий вклад в создание образов «богатырской шапки» (будёновки) и «стрелецких кафтанов» (красноармейских шинелей) внёс художник М.Д. Езучевский. В целом же новая форма Красной Армии — это плод коллективного творчества целой группы художников.

* * * * *

* * * * *

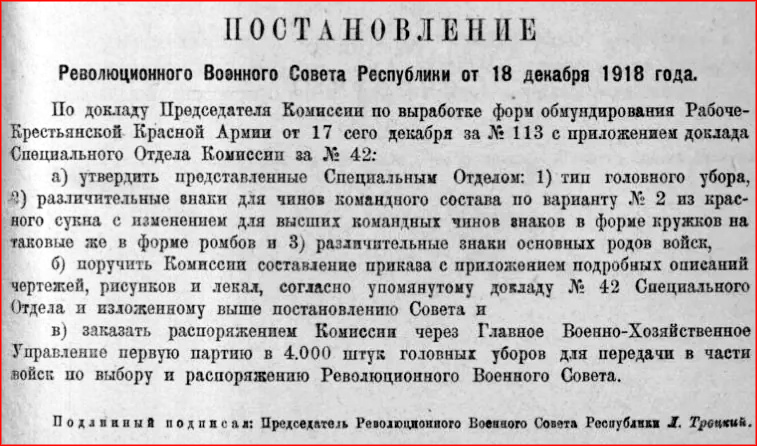

Днём рождения будёновки можно считать 18 декабря 1918 года. Именно в этот день постановлением Реввоенсовета РСФСР (на фото) был утверждён новый тип зимнего головного убора — суконный шлем, своей формой напоминавший старинный русский шлем — «ерихонку» (за что он в первое время получил обиходное название «богатырка») – примерно как на картине В.М. Васнецова «Богатыри». Этим же постановлением предписывалось заказать первую партию в количестве 4 тысяч штук новых головных уборов для передачи их в войска.

Впоследствии шлем, ставший ярким признаком принадлежности к Красной Армии, неофициально называли по фамилиям военачальников, под командованием которых находились первые из воинских частей, куда поступило новое обмундирование — Михаила Фрунзе («фрунзевка») и Семёна Будённого («будёновка»). Последнее название прижилось и стало обиходным.

* * * * *

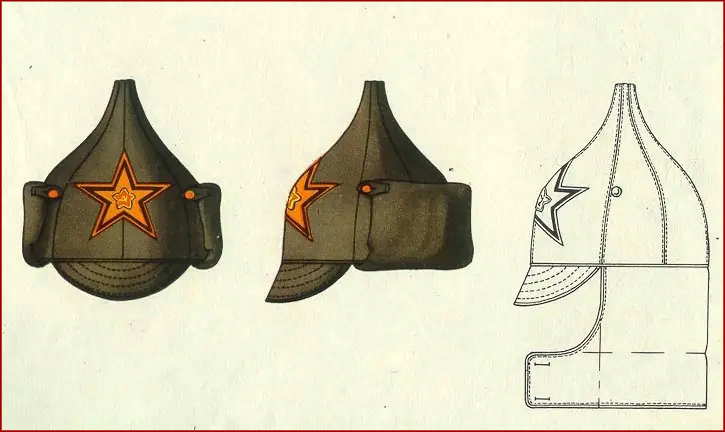

В приказе Реввоенсовета Республики от 16 января 1919 года №116, подтвердившем ранее принятое постановление, содержалось подробное описание нового зимнего головного убора Красной Армии:

«Головной убор состоит из колпака по форме головы, суживающегося кверху и имеющего вид шлема, и отгибающихся: назатыльника и козырька. Колпак состоит из шести одинакового размера кусков мундирного сукна защитного цвета, формы равнобедренного сферического треугольника, сшиваемых один с другим по боковым сторонам так, что вершины треугольников сходятся наверху в центре колпака… К наружному колпаку пришивается внутренний из бязи колпак с ватною простёганной подкладкой…Спереди к колпаку головного убора, симметрично по отношению к козырьку пришивается пятиконечная звезда из цветного сукна, обращённая острым концом вверх. В центре звезды прикрепляется значок-кокарда установленного образца с эмалью вишнёвого цвета».

«Головной убор состоит из колпака по форме головы, суживающегося кверху и имеющего вид шлема, и отгибающихся: назатыльника и козырька. Колпак состоит из шести одинакового размера кусков мундирного сукна защитного цвета, формы равнобедренного сферического треугольника, сшиваемых один с другим по боковым сторонам так, что вершины треугольников сходятся наверху в центре колпака… К наружному колпаку пришивается внутренний из бязи колпак с ватною простёганной подкладкой…Спереди к колпаку головного убора, симметрично по отношению к козырьку пришивается пятиконечная звезда из цветного сукна, обращённая острым концом вверх. В центре звезды прикрепляется значок-кокарда установленного образца с эмалью вишнёвого цвета».

Приказом были утверждены шесть цветов сукна, полагавшегося на нашивную пятиконечную звезду и на обтяжку пуговиц шлема: для пехоты — малиновый, для кавалерии — синий, для артиллерии — оранжевый, для авиации — голубой, для инженерных войск — чёрный и для пограничников — зелёный.

Приказом были утверждены шесть цветов сукна, полагавшегося на нашивную пятиконечную звезду и на обтяжку пуговиц шлема: для пехоты — малиновый, для кавалерии — синий, для артиллерии — оранжевый, для авиации — голубой, для инженерных войск — чёрный и для пограничников — зелёный.

С апреля 1919 года будёновка, изначально создававшаяся для холодного времени года, числилась всесезонным головным убором.

* * * * *

В дальнейшем, в течение последующей практически четверти века, несмотря на отдельные небольшие доработки и изменения, будёновка оставалась основным головным убором бойцов и командиров Красной Армии вплоть до 1942 года.

Её постепенное вытеснение из повседневного обихода началось в 1935 году, когда в войсках НКВД в качестве зимнего головного убора для комсостава ввели шапку-ушанку. Окончательно же «расправился» с будёновкой как с элементом зимней формы одежды приказ наркомата обороны СССР от 5 июля 1940 года №187, когда вместо будёновки была введена шапка-ушанка. Это стало одним из уроков советско-финской войны 1939-1940 годов, в ходе которой стало ясно, что для суровых морозов суконный шлем малопригоден и недостаточно защищает голову от холода. Помимо этого, он плохо сочетался со стальным шлемом (каской) при комбинированной носке.

Что касается летней формы, то на ослабление позиций будёновки повлияло введение в 1935 году пилотки, которая наряду с фуражкой, стала основным атрибутом внешнего вида бойцов и командиров РККА.

Одним из последних свидетельств боевого «применения» будёновки служит фото (справа) 1942 года нашего земляка — Героя Советского Союза Михаила Николаева, родившегося в 1917 году в деревне Кузнецово Вичугского района и погибшего в 1943-м в боях на Курской дуге, где он в качестве наводчика орудия лично уничтожил восемь фашистских танков.

Окончательно же будёновка ушла в историю после введения в январе 1943 года И.В. Сталиным новой формы с погонами. Главная причина здесь была чисто идеологическая – красноармейская будёновка никак не сочеталась с главным атрибутом бывших противников буденовцев – белогвардейцев.

Окончательно же будёновка ушла в историю после введения в январе 1943 года И.В. Сталиным новой формы с погонами. Главная причина здесь была чисто идеологическая – красноармейская будёновка никак не сочеталась с главным атрибутом бывших противников буденовцев – белогвардейцев.

* * * * *

Однако, уйдя из армейского быта, будёновка продолжала жить в советском искусстве и пропаганде.

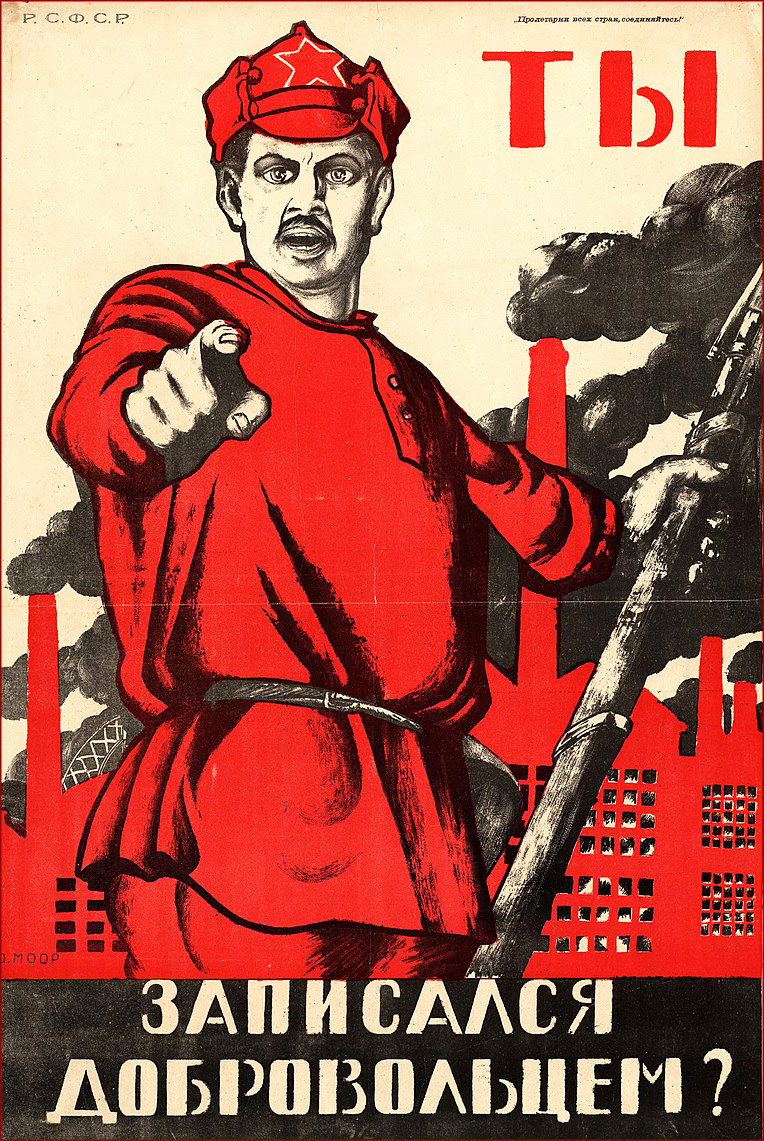

Первыми произведениями революционного искусства, изображающими будёновку как неотъемлемый атрибут красноармейца, стали выпущенные ещё в гражданскую войну агитационные плакаты, призывавшие рабочих и крестьян вступать в ряды Красной Армии. Наиболее известным из них является плакат Д. Моора 1920 года «Ты записался добровольцем?». Также популярным было изображение красноармейца в будёновке на советской денежной купюре 1923 года.

Романтический ореол будёновки особенно усилился с 50-х годов прошлого века, когда она прочно обосновалась на плакатах, иллюстрациях, открытках, в книгах, песнях и фильмах. Достаточно вспомнить хотя бы всенародно известную песню «С чего начинается Родина», советские фильмы «Свадьба в Малиновке», «Неуловимые мстители», «Сказка о Мальчише-Кибальчише», «Белое солнце пустыни», «Офицеры» и др.

Окончательно же будёновка утвердилась в своём героическом облике после двух экранизаций романа Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (1957 и 1973).

Павка Корчагин в будёновке, прокладывающий узкоколейку, Александр Матросов, бросающийся на амбразуру фашистского дзота, и Юрий Гагарин, летящий в космосе, стали олицетворением трёх поколений советских людей, всегда готовых на подвиг.

М. Сметанин